L'EXPÉDITION EN TERRE ADÉLIE 1949-1951

INTRODUCTION

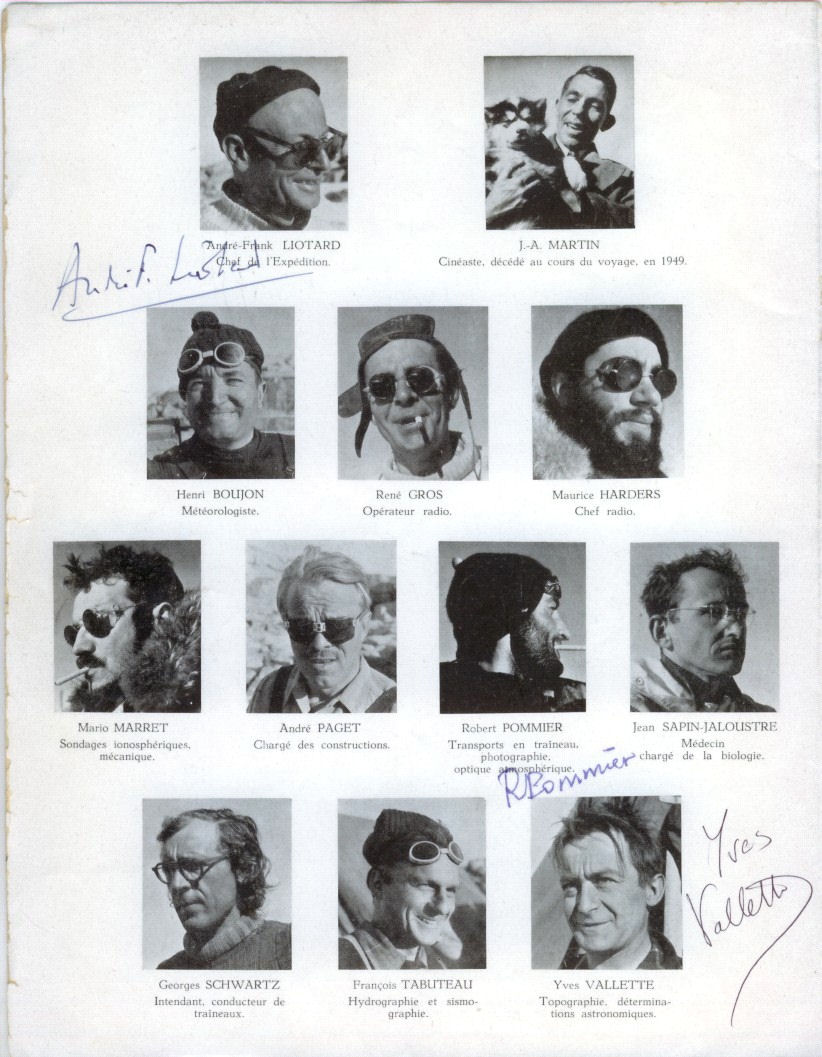

Aujourd’hui, c’est la relation sur le premier hivernage en Terre Adélie sous la plume de André Franck LIOTARD que je vous propose. Il y a 70 ans !

Ces pages vous sont offertes avec l’autorisation du Journal Le FIGARO.

Profonds remerciements au service concerné qui nous autorise à le publier. Ce récit est parut dans les quotidiens des 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14-15, 17 et 19 juillet 1951.

Nous avons la chance d’avoir près de nous un des membre de ce premier hivernage. Monsieur Yves VALETTE qui est aussi un de ceux qui furent à la base de la création des Expéditions Polaires Françaises. Merci et hommage à vous, merci à toi Yves, qui nous avez permis de vivre cette merveilleuse aventure.

Georges Gadioux

PRÉSENTATION

Sur la proposition de Paul-Émile VICTOR, un double projet d’expéditions scientifiques polaires (Arctique au Groenland et Antarctique en Terre Adélie), fut accepté le 27 février 1947 par le Gouvernement français. Une subvention fut votée, R. GESSAIN et ML PEREZ d’abord, R. LATARJET et A.-F. LIOTARD ensuite, vinrent se joindre à P.-E. VICTOR. Après les autorisations nécessaires accordées par les Autorités danoises, en mai 1947, l’organisation prit son nom définitif :« Les Expéditions Polaires Françaises (Missions Paul-Émile VICTOR) »

En 1948 eut lieu l’Expédition préparatoire au Groenland, puis le départ de la première Expédition antarctique. En 1949, la deuxième Expédition au Groenland installait la Station Centrale par 71°40′ de latitude Nord, où huit hommes allaient hiverner, et ce sous la direction de Robert GUILLARD.

Les observations devaient se poursuivre sans interruption jusqu’au mois de septembre 1951. Une équipe de relève était venue remplacer les premiers hivernants durant l’été 1950.

Parallèlement, les recherches se poursuivaient sur toute la longueur du Groenland, entre le 63e et le 73e parallèle, portant sur la géodésie, la gravimétrie, le sondage sismique, etc.

L’Expédition antarctique, débarquée en Terre Adélie sous la direction de A.-F. LIOTARD, en février 1950, fut relevée en 1951 par l’équipe commandée par le Lieutenant de Vaisseau BARRÉ. Une nouvelle équipe, sous la conduite de René GARCIA, part à son tour assurer un troisième hivernage. Hivernage qui sera brutalement interrompu par la destruction totale de la base. Au cours de la nuit du 23 au 24 janvier 1952, à 3 heures 20 du matin, un incendie se déclarait à Port-Martin et, en moins d’une demi-heure, attisé par un fort vent, détruisait la station. Les membres de la deuxième expédition qui venaient d’hiverner et ceux de la relève, rembarquèrent le soir même sur le Tottan.

Mais 7 hommes veulent rester. Mario Marret en est le Chef de Mission. Ils s’installent dans l’archipel de Pointe Géologie, sur l’Ile des Pétrels. Ils montent une baraque. La Base Marret est née, suivie trois ans plus tard par la Base DUMONT d’URVILLE..

L’EXPÉDITION EN TERRE ADÉLIE 1949-1951

par André-Frank LIOTARD Chef de l’expédition

I – CAP AU NORD : « NOUS SOMMES SEULS POUR UN AN »

Par-delà la plage de débarquement, à quelques encablures, sous le ciel gris, le « Commandant-Charcot » va appareiller. Aujourd’hui, 8 février 1950, il quitte définitivement les eaux de la terre Adélie. Sa mission est terminée. II a déposé à terre les hommes et le matériel de l’expédition et doit maintenant se hâter de crainte de trouver une banquise nouvellement soudée par les glaces d’automne.

Un vent âpre cisaille le visage. Emmitouflés dans leur parka, les onze membres de l’expédition se sont groupés à l’abri du « mont » du pavillon, piton rocheux en bordure de la côte où, cinq jours plus tôt, le capitaine de frégate Douguet, renouvelant le geste de Dumont d’Urville, a hissé le pavillon français.

Devant nous la glace est jonchée de pitons, cordages, barres à mines ; les lourds madriers du débarcadère dessinent un grand rectangle noir qui va baigner dans la mer. De profondes ornières, creusées par les chenilles des tracteurs et les patins des traîneaux, s’éloignent vers la base.

Le sol, immaculé inviolé, devrais-je dire quelques jours auparavant, porte les marques du passage de 250 tonnes de matériel !

Nous parlons peu ! Le Charcot est encore là sous nos yeux. Nous distinguons les gabiers s’affairer à bord, nous pourrions presque mettre un nom sur chacune de ces silhouettes et, cependant, pour nous, laissés à terre, le navire parait déjà très lointain. Toute son intelligence et sa puissance sont tendues vers un autre monde. II quitte la terre des Glaces pour retrouver les eaux libres et tout au bout du voyage les douceurs et les joies d’un port de France.

Au-dessus de nous, les skuas, insolents oiseaux rapaces, tournoient et plongent vers les rookeries de manchots Adélie dont la clameur, couvrant le bruit du vent, emplit l’air.

A L’ANNÉE PROCHAINE

8 heures ! Le Charcot lentement s’éloigne. Par trois fois Tabuteau, notre marin, salue au pavillon tandis que le navire se profile sur l’île des Rescapés (1).

Le navire va disparaître. Une lumière brille à bord. Un projecteur est dirigé vers la terre. Nous connaissons ce signal ! C’est ainsi que pendant la période de débarquement le Charcot prévenait qu’il avait un message à transmettre. L’antenne du « Handy-talky » déployée, nous entendons : « Au moment de quitter Port-Martin nous vous souhaitons un bon hivernage et un travail fructueux jusqu’à notre retour l’année prochaine ». Et nous de répondre « Nous vous remercions, vous souhaitons une facile traversée du pack et un excellent retour en France ».

Au-delà de l’île des Rescapés, le Charcot n’apparaît plus ensuite que très loin, petite tache orange sur les icebergs tabulaires qui ferment l’horizon.

Nous voici seuls maintenant.

Les jours précédents, nous pensions peu au navire, nous le regardions à peine, tout à l’œuvre pour laquelle nous étions venus.

Nous nous hâtions : les weasels, véhicules chenillés, inlassablement allaient de la rive à la Base, amenant leur lourd chargement ; les caisses s’empilaient qu’il fallait sur le champ trier et classer ; les charpentiers construisaient la baraque principale. Notre existence sur le continent s’organisait déjà. C’était là le domaine où nous allions vivre une longue année.

Le pavillon a été descendu. Lentement, courbé sous le vent, chacun remonte vers la Base. II n’y a désormais plus d’espoir d’aide ni de secours. II va falloir vivre et lutter sur ce coin désolé du continent antarctique et maladies, accidents, catastrophes, ne compter que sur nous.

Aucun navire ne pourra venir avant l’été antarctique suivant, en janvier 1951. Le pack, véritable ceinture de glace flottante formée de larges « floes » de glace de mer et d’énormes icebergs tabulaires détachés de la côte, va se ressouder bientôt, barrière impénétrable qui nous isolera alors complètement du monde extérieur.

De plus le survol éventuel de la Base ne peut être envisagé.

La distance au port le plus proche, Hobart, en Tasmanie, le permettrait sans doute : 2.500 kilomètres environ, mais le réseau météorologique presque inexistant dans cette zone n’autoriserait jamais le risque d’un tel vol. Sur cette mer antarctique où se déchainent les tempêtes les plus violentes du monde n’existent que de très lointaines stations : celles de Kerguelen, d’Amsterdam où sont établis des postes français ; les bases australiennes de Heard et Macquarie.

Un homme est mort cette année à l’île de Macquarie pour avoir ainsi compté sur la venue d’un avion.

Atteint d’appendicite, il refusait de se laisser opérer par le médecin de l’expédition, demandant qu’on vint le chercher en avion. Mais l’appareil ne put jamais quitter l’Australie. Opéré trop tard, l’homme mourait quelques jours après. Et pourtant, l’île Macquarie, jamais menacée par les glaces, n’est qu’à 1.400 kilomètres de la Tasmanie.

Que nous réservent les mois à venir sous l’un des climats les plus rigoureux du monde ? Les seuls renseignements utiles nous ont été fournis par sir Douglas Mawson, l’explorateur australien, camarade de Shackleton. En 1911 ils établissaient une base à quelques 75 kilomètres à l’est de notre lieu de débarquement, au fond de l’immense Commonwealth Bay. Cet homme remarquable, toujours enthousiaste d’exploration, nous avait de vive voix donné de précieux conseils lors de notre passage en Australie.

Nous avions aussi lu attentivement le récit de son expédition. « The Home of the Blizzard ». Il précise que les froids ne sont jamais excessifs, mais insiste sur la violence des vents dévalant du plateau continental d’une façon presque constante. Ce vent chargé de particules de glace arrache, corrode, lamine. II nous fallait surtout envisager les longues périodes de « blizzard », plus pénibles encore.

« Représentez-vous la neige tombant en flocons si serrés que la lumière du jour en est enténébrée, écrit Mawson, cette neige est projetée à travers l’espace à une Vitesse de plus de 100 miles (160 kilomètres) à l’heure et la température est inferieure à 0° Fahrenheit (moins 32° C). Vous avez alors les données brutes sur les pires blizzards de la terre Adélie. L’expérience vécue est une tout autre histoire. Représentez-vous le déchaînement des éléments dans les ténèbres de la nuit polaire, le blizzard prend alors un aspect plus terrible. Un plongeon dans l’ouragan tourbillonnant laisse une impression d’effroi inoubliable dont on peut rarement trouver l’équivalent dans les autres phénomènes de la nature. Le monde qui nous entoure est un chaos effrayant, féroce. Les rafales furieuses frappent, sifflent et glacent ; la neige rugueuse aveugle, étouffe… »

Dans cette tourmente, des hommes de son expédition se sont perdus à quelques mètres de la Base, errant à tâtons avant de retrouver l’abri de leur « hutte ».

Que sera notre propre hivernage ? La baraque, encore en construction, supportera-t-elle le choc de ces rafales ? Et nous-mêmes, comment allons-nous réagir dans de telles conditions ? et qu’attendre de ce pays inconnu ? Seuls les environs immédiats de la base nous sont connus : le groupe rocheux bordant le rivage, où les manchots, par milliers, ont établi domicile, et celui derrière lequel s’abrite notre installation ; la côte s’éloigne ensuite vers l’Est et vers l’Ouest, bordée de hautes falaises de glaces. Nul n’a pu encore gravir le plateau : cette pente de glace balayée par le vent, seul accès vers l’intérieur du continent. Que cache-t-elle sous son aspect uniforme ? Quelles crevasses, quels séracs vont nous barrer la route ?

Notre base présente l’aspect d’un vaste chantier. Le 26 janvier, Paget avait déjà fixé le bouquet traditionnel sur la ferme maîtresse de la charpente ; le 8 février jour du départ du Charcot tous les panneaux extérieurs sont en place, mais il faut encore leur adjoindre les éléments isolants et les parois intérieurs afin que la baraque soit parfaitement calorifugée. Nous avons à peine commencé le calfatage. Tous les aménagements intérieurs, cloisons, lits, tables, poêles, ateliers, laboratoires sont à fabriquer et à aménager. Les deux groupes Diesel Cérès, pesant 1 tonne 500 chacun, reposent sur une congère car l’atelier qui doit les abriter n’est pas encore commencé ; les installations météorologiques, sismologiques, marégraphiques viendront plus tard. Un seul mât de 11 mètres est debout ; un autre de 22 mètres, indispensable pour les liaisons radio que nous devons maintenir, git en tronçons, dans la neige. Une éolienne semblable à celle employée avec succès par Byrd à sa base de la Petite Amérique attend qu’on l’assemble et la dresse sur un piton rocheux au nord de la baraque.

Maintenant, c’est à nous de jouer, dit Boujon. « Et de gagner » affirme Marret.

Suivant les traces des weasels, nous remontons vers la Base. Le spectacle est décourageant.

Sur les rochers et sur la glace, partout, des amas hétéroclites de caisses, d’instruments, de bidons, de sacs, de traîneaux, et de machines. Et, cependant, chacun, d’un seul coup d’œil, reconnaît son bien et l’objet de son travail futur.

Voici les caisses de boulons et de clous, la gueule béante où, à chaque instant nous puisons pour assembler et clouer. Là, un amas bien rangé dont on fait le tour prudemment : la médecine et les vins ! « Qu’il faudra rentrer en priorité », s’exclame un amateur : « avant qu’il ne gèle ! ». « Pas la drogue », ajoute-t-il, « mais le pinard. »

Contre la tente claquant au vent où Schwartz sur deux réchauds apprête les repas, des montants, des cordages, des sacs de sable gênent le passage. L’un d’entre nous bute ; on entend un bruit argentin. C’est la « pendule du grand-père », instrument vétuste à balancier, acheté par Paget pour la variété infinie des rouages qui doivent servir à réparer les instruments scientifiques.

Là-bas, sur une congère de glace, une énorme tache sombre : les 27 tonnes d’anthracite. A côté, en contrebas, les fûts de gas-oil, d’essence, de pétrole aux couleurs vives.

Les rouleaux de fil métallique voisinent avec les lessiveuses, indispensables au transport de la glace qui, par fonte, donnera de l’eau. Bien arrimés ici et là pour, qu’ils ne soient emportés par le vent, des tas de poutres, de madriers, de solives : « On se croirait dans la zone…», lance Tabuteau.

Le matériel radio forme un abri recouvert d’une bâche où les deux radios, Harders et Gros, campent pour l’instant. On y entre à plat ventre. A côté se dresse l’abri refuge qui doit nous servir en cas d’accident grave ou d’incendie toujours à craindre.

Les premiers jours du débarquement, tous couchaient sous deux tentes dressées non sans peine, car le vent soufflait en bourrasque. L’une d’elles était mal abritée. Nous avions bien essayé de construire un mur de protection à l’aide de traîneaux et d’un weasel, mais elle continuait à être violemment secouée à chaque rafale. Un soir, le tonnerre de la toile claquant au vent nous tient éveillés… Vers trois heures du matin, tout à coup, dans un coin, apparut un rai de lumière. Une déchirure s’agrandit à l’attache d’un tendeur. Toute la nuit je restai l’œil fixé sur ce point lumineux. La tente tiendrait-elle ? Rien à faire dans cette bourrasque. II faut attendre le matin pour colmater tant bien que mal cette brèche.

Par la suite, plusieurs d’entre nous s’installèrent dans la baraque principale encore ouverte à tous les vents, une simple bâche les protégeant du monde extérieur. Au cours d’une nuit, une main me secoue et j’entends la voix de Maret : « II neige !… » Dressé d’un bond, j’aperçois, impuissant, un léger chasse-neige courant à travers le camp. Le matériel disparaît sous un voile mouvant. Que cette tourmente persiste, dans quelques jours tout aura disparu sous une épaisse couche. Au matin, le ciel se dégage et le vent déblaie le terrain.

UN CHIEN MEURT DANS LA TEMPÊTE

Mais c’est le 1er février que nous devions vraiment faire connaissance avec le blizzard. Au matin, un vent de 120 à 140 kilomètre-heure balaye le camp. Un pas hors de la baraque et je suis plaqué au sol ; une caisse vide passe en trombe et va s’écraser dans les rochers. Tout à coup le ciel s’obscurcit : une neige étouffante, chassée à l’horizontale, oblitère le camp. La baraque geint et les chiens hurlent avant de s’enrouler pour mieux résister à l’assaut des éléments. Vingt-huit heures durant, la tempête s’acharne.

Profitant d’une légère accalmie, Pommier, inquiet pour la meute, sort faire une ronde. II veut surtout retrouver l’une des plus belles chiennes, Reine, qui depuis hier a disparu avec son chiot, né sur le Charcot quelques jours avant le débarquement. Après une attente angoissante notre camarade revient, couvert de neige, le visage masqué de glace, trébuche à l’intérieur, tenant dans ses bras une masse inerte, méconnaissable sous la neige : c’est Reine qui, hélas, malgré les soins prodigués, meurt quelques instants après. Première victime de cet effroyable climat. Mais son chiot, Tuffiau, est bien vivant. Protégé par sa mère, il a survécu au chasse-neige. Déjà Schwarz prépare un biberon, Notre bébé repu s’endort.

Dehors, la neige s’est accumulée ; notre matériel a disparu. Il faudra de longues heures pour le dégager entièrement.

(1) L’île des Rescapés doit son nom à un incident survenu pendant le débarquement. Le 23 janvier au soir, un vent tempétueux du sud-sud-est, levé soudainement, surprit une embarcation qui rejoignait le bord. Pour éviter d’être emportés au large, les marins, couverts d’embruns glacés, furent obligés de venir s’échouer sur cette île, d’où ils purent rallier le Charcot.

II – PARMI LES ROCS ET LES BLOCS DE GLACE UNE BASE POLAIRE EST CONSTRUITE

Au travail donc. Avant l’hiver, il faut que les installations soient terminées et le matériel stocké en des lieux facilement accessibles. Mais quelles modifications vont faire subir au relief ces amoncellements de caisses et d’objets derrière lesquels, sous le vent, se forme une congère, longue dune de neige qui, partant du sommet de l’obstacle, va mourir au loin en pente douce ? Une seule caisse abandonnée devient une menace, car une congère, modifiant l’action du vent au sol, peut entraîner un enneigement considérable. La disposition de la Base exige donc beaucoup de prudence. Protégée au Sud-Est par un piton rocheux, elle est, à l’Est séparée, d’une falaise de glace par un couloir étroit. Si ce dernier vient à disparaître, toutes les fenêtres côté oriental de la baraque principale seront ensevelies sous une masse de neige s’élevant jusqu’au toit.

Peu à peu, au gré du chasse-neige, le relief se modifie lentement autour de nous. Malgré notre vigilance, certains objets, pourtant rangés avec soin, disparaissent.

Hier, les numéros des caisses de vivres étaient visibles ; aujourd’hui, seul leur contour se dessine ; dans quelques jours, il faudra user de la pelle et de la pioche pour retrouver leur emplacement.

TRAVAUX MANUELS

Nous n’avons pas une minute à perdre. Pour l’instant, chacun doit oublier sa spécialité.

II importe que les bâtiments principaux soient terminés rapidement, et pour ce grand labeur : onze hommes seulement !

II y a l’équipe des calfacteurs, où excellent le radio Harders et le docteur Sapin-Jalloustre. L’air résonne des pétarades des marteaux perforateurs que Pommier et Tabuteau manient bientôt en experts. Vallette et Paget sont tour à tour architectes, charpentiers, menuisiers. Quant à Marret, il lâché un weasel pour mettre en route un de nos moteurs à essence. Schwartz, lui-même, abandonne souvent la cuisine sous la tente, afin de participer à différents travaux.

Pour des novices tels que nous, aucun travail n’est simple. L’un maintient avec peine un panneau contre la force du vent, l’autre, de ses doigts gantés, car le froid ne permet plus le travail à main nue, cherche sans les sentir les clous fuyant au fond de la poche de sa parka. Malheur à lui, s’il s’avise, les ayant enfin saisis, de les placer dans sa bouche. II y laissera le bout de la langue. Puis, en équilibre contre le vent, il essaie de frapper sur la pointe, dont la tête n’est plus apparente entre les doigts du gant.

Chacun pourtant s’acharne. L’onglée fait atrocement souffrir les calfateurs, qui doivent ramollir le mastic dans leurs mains nues.

Chaque matin, au réveil, courbatus des efforts de la veille, nous nous demandons si nous pourrons sortir du duvet, mais, après quelques instants de travail, les muscles assouplis ne sentent plus la fatigue.

Boujon a fait diligence. Sur le piton rocheux qui domine la Base, son abri météorologique, solidement ancré et haubané, se dresse fièrement. Le premier jour, en ouvrant la porte de cet abri, il sursaute, accueilli par les cris de violente protestation d’un manchot qu’un camarade facétieux y a placé. Ni les difficultés ni la fatigue n’ont entamé la bonne humeur. Ce manchot refuse énergiquement de sortir.

Quoi qu’il en soit, nous sommes en mesure, le 12 février, d’envoyer à l’Office national météorologique un message lui annonçant que nos observations commenceront le 14, mais sous une forme provisoire. En effet, par suite des vents violents aucun des appareils enregistreurs n’est encore en fonction ; il faudra tout d’abord hisser la tour sur laquelle ces appareils seront fixés. Une girouette provisoire oscille à coté de l’abri météorologique et c’est à l’aide d’un anémomètre à main que de longs jours encore, par vents et blizzards, notre météo, cramponné au pied de son abri, mesure la vélocité des vents et la force des bourrasques.

Néanmoins, grâce aux efforts acharnés des « radios », la liaison sera assurée avec la France par la station de Nouméa, et nous établissons le contact avec l’Australie, par la station V.K.S. de Sydney.

Pour le moment, notre station est alimentée par un moteur à essence, type américain P. E. 75, qui tourne à l’extérieur, l’atelier n’étant pas construit. Aussi a-t-il fallu créer un appareillage spécial pour le décider, coûte que coûte, à fonctionner. Les jours de chasse-neige, le mettre en route devient une expédition douloureuse : dans la bourrasque, il faut d’abord dégager à la main les parties essentielles enfouies sous la neige. Puis, à l’aide d’une chaufferette contenant des braises, réchauffer le carburateur ; refaire le plein avec une huile tiédie au préalable sur le poêle de la baraque. Enfin, toutes ces opérations terminées, il faut s’acharner sur la corde de démarrage jusqu’à ce que le moteur veuille bien partir. A ce jeu, nos radios et Marret connaissent bientôt les premières gelures : il leur faut trop souvent travailler les mains nues. En pleine nuit, cette opération devient inhumaine. Le 27 février, le chasse-neige est plus violent que jamais. Visibilité cinq mètres. Par suite du givrage, le moteur refuse de partir. II faut agir et agir vite. A quatre, trébuchant sur un sol invisible, nous le traînons jusqu’à la tente, où si longtemps nous avons pris nos repas. Une corde courante de la porte de la baraque à l’entrée de cette tente ; nous ne nous perdrons pas sur ce trajet.

Nous commençons déjà à mieux connaître le blizzard. Le 12 mars, le vent, inlassable, hurle, la baraque reçoit d’effrayants coups de boutoir, le chasse-neige n’a pas arrêté depuis plusieurs heures. 21 h. 45, Boujon est parti pour son observatoire. Dehors, un chien gémit. Le temps passe. Je regarde ma montre : il est 22 h. 10, le météo devrait être de retour. En hâte, Vallette et Pommier enfilent leur parka, leurs moufles et vont à sa recherche. Dans le tumulte, de l’ouragan, à leurs appels, une voix, étouffée, répond. D’où vient-elle ? Ils avancent à tâtons soudain, trouvent Boujon agrippé à une chaîne de chien. Renversé par une rafale, il a perdu son chemin, a erré à l’aveuglette et s’est arrêté là.

Nous sommes déjà à l’automne antarctique et les jours de grand calme, de ciel clair et lumineux sont de plus en plus rares.

Le 2 mars, à l’aide d’un palan, nous dressons la tour métallique de l’éolienne. Puis le vent reprend, s’acharne, le chasse-neige engloutit la Base. Le 18 seulement Marret réussit à mettre l’éolienne en marche. II a fallu entre temps, s’arc-boutant aux poutrelles métalliques pour ne pas être précipité au sol, hisser le moteur d’un poids de 250 kilos et les doigts gourds de froid, fixer les arbres et les pales.

Dans mon journal, je lis « 28 février au 1er mars : II y a eu chasse-neige dans la nuit et encore ce matin. Au lever, je trouve la porte entrebâillée, sans doute par un chien détaché pendant la nuit; évidemment la neige s’est accumulée dans le coin la baraque… A midi, Marret fait chauffer un weasel : nous allons enfin pouvoir transporter les vivres et les stocker contre la N.-E. de la baraque. Nous commençons à 2 h. 15. Le temps reste incertain. Un chasse-neige rampant complique l’opération. II fait moins onze degrés. Le vent souffle à 125 kilomètre-heure. Schwartz et Sapin ont les cils et sourcils collés de neige et de glace. Par moments, Marret, qui conduit le weasel, ne voit plus rien. II fait fondre la glace qui lui couvre le visage, à mains nues. A 20 heures, nous n’avons pas fait la moitié du travail. Mercredi 1er mars. Même temps. Les équipes répartissent comme hier. A 12 h. 30, enfin, nous avons fini cette besogne ! L’onglée fait mal jusqu’aux larmes ou au vomissement. Plusieurs cas de gelures superficielles de la face… »

Depuis plusieurs jours, Tabuteau prépare l’installation du marégraphe. Nous sommes allés choisir un groupe rocheux tombant à pic sur la mer. De France nous n’avons emmené que l’appareil enregistreur. Sur place, Marret et Tabuteau ont placé cet appareil dans un coffrage étanche. Le 3 mars, nous sommes six au bord de l’eau. II s’agit de placer un support horizontal à l’extrémité duquel des tuyaux de poêle servant de colonne contenant le flotteur doivent reposer sur le rocher sous-marin. Or les madriers ont cinq mètres de long et ne reposent que par leur extrémité sur le rocher de la berge. L’opération est hasardeuse. Tabuteau en bottes, de l’eau jusqu’à mi-cuisses tient, à pleins bras, la colonne plongeante qu’il dirige prudemment. Les autres, sur la berge, maintiennent et déplacent lentement cet engin hétéroclite ; cinq heures d’efforts épuisants, le marégraphe est en place ! Nous nous demandons encore quelle grâce particulière nous a permis de réaliser cette opération défiant les lois les plus élémentaires de la pesanteur et de la logique.

Les manchots d’Adélie suivent avec grand intérêt les péripéties de l’installation. Tout en surveillant les jeunes de l’année, prêts maintenant à entreprendre la grande migration annuelle vers le nord, ils nous regardent de leur œil rond et se penchent l’un vers l’autre pour commenter avec dédain nos efforts ridicules. « A quoi servent tous ces engins ? », semblent-ils dire. « II n’en faut pas tant pour bien vivre ici ! » Ils flânent, inquisitifs, se chauffent sur les rochers, plongent et, tout à coup, se propulsent hors de l’eau d’un bond de plus d’un mètre. Peu à peu d’ailleurs ils nous quittent. Le 19 mars, trois attardés jettent un regard mélancolique sur les rochers désertés. A leur tour, ils partent rejoindre le gros de la troupe, à l’extrême limite du pack ou ils passent l’hiver sous un climat moins rigoureux.

La Base commence à prendre tournure. Le 15 mars, l’atelier est terminé. Les groupes électrogènes tournent. Le 29 mars, nous possédons enfin un sas, sorte d’antichambre des baraques polaires, dans lequel s’entreposent les outils de première urgence, le matériel de raid : skis et piolets.

Un couloir relie maintenant le sas à l’atelier des groupes. Mais il reste encore à stocker une grande partie du matériel. Les quelques seules journées de beau temps du mois d’avril y sont employées.

Reprenons mes notes : « Le 5 avril. Hier au soir paysage d’une rare beauté, figé sous la clarté lunaire. Calme. Une faible trace d’aurore. Ce matin, à 3 h. 30, je réveille tout le monde, il n’y a pas de vent. II faut profiter au maximum de cette journée. Boujon et Tabuteau montent préparer les apparaux pour dresser la tour météo. II s’agit de réussir enfin l’opération « Cacahouète ». Hélas! tout a coup le vent se lève, violent… et, vers 18 heures, il faut cesser le travail à l’extérieur. Le froid est intense. Le nez de Sapin, devenu blanc cireux, gelait sans qu’il s’en aperçut. Nous recevons le choc de violentes rafales qui font craquer la baraque… Le marégraphe est encore ou, plutôt, de nouveau bloqué. Les essais de phonie avec la France continuent… »

Pendant ce mois d’avril, il n’y a que quatre jours calmes, et quinze jours de chasse-neige ; le thermomètre descend à -25° C.

PREMIÈRE FÊTE A LA BASE

Nous avons décidé de pendre la crémaillère le 9 avril, jour de Pâques. II y a entre nous un accord tacite. Avant cette date, nous tenons à ce que tout le matériel soit stocké et la baraque mise en ordre.

Samedi 8 avril :J’ai hâte de voir les carburants en place. Ce sera le travail d’aujourd’hui. II ne fait pas mauvais, mais un petit chasse-neige désagréable vient de s’installer. L’après-midi, nous nous y mettons tous. II nous faut remuer des mètres cubes de neige, parfois sonder à la barre à mine pour retrouver des fûts, enfouis sous la neige. Le travail se prolonge, le vent cingle. Les yeux, martelés par les particules de glace, sont douloureux. Certains d’entre nous attrapent des gelures du second degré au poignet.

Ce soir, tout le monde s’active dans la baraque car demain nous pendons la crémaillère. Vallette confectionne une table ; Tabuteau vient de poser une charmante petite étagère en plexiglas dans la salle commune où nous disposons quelques bibelots ; Paget termine le cadre de la photo de notre camarade Martin que nous fixons en bonne place… Je coupe les cheveux de Sapin, Marret taille ceux d’Harders.

Jour de Pâques. II y a un air de fête dans la baraque. Nous camouflons ce qui ne peut disparaître aisément. L’un s’est saisi d’un balai. Un autre découpe dans du papier métallisé une nappe impeccable.

C’est notre premier jour de détente depuis l’arrivée. L’après-midi, nous sortons le magnifique jeu d’échecs que les officiers du Charcot ont fait faire à notre intention. Chacune des pièces en céramique représente un animal polaire antarctique, à l’exception des fous figurés par des explorateurs !

Nous avons rasé nos barbes de huit jours.

Nous nous sommes « habillés » pour cette occasion. Et nous nous regardons étonnés de ce luxe vestimentaire, pourtant bien modeste.

« Mosieur Gouveneu et ches camoades, j’ai le très grand honneu de vous offri humblement et avec grande circonspection un punch de mon pays… », nous déclame Tabuteau, pour lequel aucun accent n’a de secret, en nous versant un excellent punch martiniquais qui délie les langues.

Les fatigues sont oubliées ; le chasse-neige envolée vers une autre planète. Pommier sort son accordéon, et Schwartz se lance dans une danse frénétique.

Le repas est excellent: Croque-monsieur. Hors-d’œuvre variés. Petits pois. Coq au vin. Omelette au rhum. Gâteau Terre Adélie. Les vins circulent généreusement (et nous terminons par une délicieuse eau-de-vie de framboise dont le commandant Douguet nous a fait cadeau. C’est un brouhaha général.

Le ciel pâlit déjà. Le silence règne maintenant dans la baraque. La fête est terminée. Demain le labeur reprendra.

III – POUR LUTTER CONTRE L’HIVER ANTARCTIQUE PATIENCE ET ROUTINE

Nous sommes en plein hiver. Jour après jour, nous avons vu diminuer la lumière.

Maintenant le disque solaire rougeoyant se traîne quelques heures à l’horizon. Les jours de mauvais temps, dès que le chasse-neige déferle sur la baraque, il disparaît et nous sommes plongés dans une lumière grisâtre; lueur d’aube froide et triste qui glace le cœur.

LE FEU, DANGER PERMANENT

Nous ne pouvons nous passer de veilleur de nuit, car le plus grand danger dans les régions polaires est l’incendie. La presque totalité des installations sont faites en matière inflammable, des câbles électriques courent d’une baraque à l’autre et, à l’intérieur de chacune, des fils multiples vont animer les appareils scientifiques et éclairer les tables de travail. Enfin, plusieurs poêles restent allumés jour et nuit.

En 1950, revenant d’un long raid vers leur base de Hope Bay, des Anglais trouvèrent celle-ci réduite en cendres et deux de leurs camarades carbonisés. Pour parer à toute éventualité, à quelque distance de notre baraque principale se dresse l’abri-refuge dans lequel sont entreposés des médicaments, un poste radio et un moteur. Autour de cette baraque s’entassent les vivres de réserve et de raid qui nous permettraient, quoi qu’il advienne, de subsister jusqu’au retour du Charcot.

La meilleure façon d’éteindre les incendies est, évidemment, de ne pas les allumer. C’est Tabuteau le grand responsable de la sécurité générale. Son passé de capitaine au long cours le désigne tout naturellement pour cette fonction. Que de fois ne le voyons-nous pas désolé alors que nous circulons allégrement, une cigarette aux lèvres !

II y eut pourtant un commencement d’incendie. Le 24 décembre 1950, j’ouvris la caisse des jeux, car elle contenait un merveilleux petit arbre de Noël. II se dépliait comme un parapluie et scintillait de toute sa blancheur. Avec soin, nous l’avions décoré. II ployait sous le poids des garnitures et des bougies. Nous avions trouvé, dans les cadeaux, des tisons qui, allumés, lançaient mille étincelles. Tout à coup, pendant le réveillon, il se transforma en torche. Deux extincteurs en eurent raison.

Mais un autre danger nous guette aussi, insidieux, invisible : l’asphyxie par oxyde de carbone dû aux émanations des foyers et des moteurs. Nous possédons deux détecteurs, l’un très perfectionné à avertisseur, de fabrication américaine, et l’autre, un appareil français exécuté par le professeur Griffon.

Le docteur Sapin-Jaloustre, chargé naturellement de l’hygiène de la base, veille à ce danger. Souvent, nous l’apercevons, l’appareil Griffon à la main, faire des tests doses.

Neuf heures du matin. Schwartz est debout. Et, bientôt, nous le suivons tous dans la salle commune où un café brulant nous attend. Moudre le café et le faire passer entre dans les attributions du dernier homme de garde.

Vient le quart d’heure de notre mascotte, le chien Tuffiau. Toute son enfance, il l’a passée dans la baraque. Tout, jeune il avait la manie d’avaler tout ce qu’il trouvait sur son chemin, boulons par ci, diagrammes météorologiques, bouts de bois et ficelles par là. II paya cher ces excès gastronomiques. Un jour nous le trouvâmes tout penaud dans un coin. II n’avait plus faim, et refusait de boire, en proie à la fièvre. Le docteur prit une photo par rayons X des entrailles de notre patient. Horreur! Obstruction intestinale. On peut compter les débris osseux et les clous-harpons. Tuffiau nous implore de ses grands yeux. II est pitoyable. Le lendemain soir, conseil de guerre. Sapin décide de lui faire des piqûres pour déterminer des contractions artificielles… II guérira !

De toilette, nous n’en faisons guère. Cela dépend de la quantité d’eau qui reste au matin dans les bassines. Terrible problème que celui de l’eau ! Elle ne peut être obtenue que par fonte de glace. II faut donc chaque jour aller piocher et ramener à l’intérieur le contenu de plusieurs lessiveuses de glace. Chacune d’elles fournit environ vingt litres d’eau. Or il en faut une quantité suffisante pour cuire les aliments, laver la vaisselle, pourvoir aux besoins du laboratoire-photo, et, parfois, l’un d’entre nous est pris du beau zèle de faire une lessive. Enfin, lorsque notre « météo » doit fabriquer de l’hydrogène pour les sondages aérologiques, il va piocher un supplément de glace. Le problème se complique du fait que nous n’avons que deux poêles à feu continu pour la fonte. II y a donc chaque jour un maximum d’eau disponible qu’on ne peut augmenter.

II y eut naturellement des barbes. Mais, peu à peu, elles eurent tendance à disparaître. Dans le blizzard, le visage se couvre de glace qui finit par souder la barbe aux vêtements. Alors quelle souffrance d’arracher les glaçons, ou d’attendre leur fonte !

Aujourd’hui, le vent est déchaîné : 150 kilomètre-heure.

Déjà plusieurs d’entre nous s’habillent lentement. C’est une opération qui doit se mener avec minutie. L’expérience nous l’a appris. Un lacet mal attaché, un moufle mal serré, une parka qu’on n’a pas boutonnée avec soin, autant de dangers d’accident. Voici Boujon prêt. II porte deux passe-montagnes sous sa parka bien fermée au menton. Ses pantalons « windproof » (2) sont étroitement fermés sur les bottes Knudsen. De sa ceinture pend une petite planchette de bois où un crayon est maintenu par un élastique : c’est son agenda météorologique. Impossible dans le vent de sortir de sa poche un carnet pour y tracer le moindre signe. Les pages se déchirent, arrachées par les rafales, le carnet se tord dans les mains. A la main Boujon tient une poire en caoutchouc emplie d’eau qui lui servira à mouiller le thermomètre humide grâce auquel, par différence avec le thermomètre sec, il mesure l’humidité de l’air. II a maintenant là-haut un petit abri triangulaire qui contient avec peine sa corpulence; c’est le « Reposoir », où sans crainte de les perdre il peut changer les diagrammes des appareils placés dans l’abri météo. A portée de la main, le téléphone lui permet de rester en contact avec nous.

Equipé, il enjambe la porte. II plonge, tête baissée ; suffoque, il s’arrête, retrouve son équilibre. Le voila parti dans la bourrasque. Accroupi, il dégage et empoigne la corde qui le guidera jusqu’à ses instruments.

Ayant été de service la nuit dernière, Gros dort encore dans une des deux couchettes aménagées dans le P.C. Radio. Harders s’est glissé par le couloir enneigé jusqu’à l’atelier, où il vérifie le poêle et met en route « Charybde », l’un de nos groupes électrogènes. Au retour de Boujon, le titata de son manipulateur enverra vers l’Australie la première observation météorologique de la journée. « Par quoi commence-t-on ce matin ? », demande d’un ton résigné Tabuteau, l’homme de corvée. « Par les ordures », répond Schwartz. Tous deux sont habillés. Tour à tour, ils sortent les ordures, vident les eaux grasses, rentrent une lessiveuse pleine de glace et le charbon, dont nous brûlons environ 40 kg par jour. Ils titubent aveugles en entrant dans la baraque. Entre chacune de ces corvées, ils soufflent.

Schwartz nettoie ses lunettes embuées. A environ 100 mètres dans la plaine, se trouve la carrière où nous puisons la glace. Pendant que l’un pioche, l’autre, accroupi sur la lessiveuse couchée, la dirige en sorte que les morceaux détachés soient précipités directement à l’intérieur par le vent. C’est ensuite le retour, d’une marche trébuchante, sur un sol qui disparaît sous le blizzard, avec ce lourd récipient dont la prise au vent est énorme.

Pommier n’a pas attendu leur retour pour aller, lui aussi, faire sa ronde à l’extérieur. II s’est armé d’un marteau piolet. Maître de notre meute, il veille sur elle avec tendresse. Nous n’avons jamais pu construire de niches adéquates. En fait, il nous faudrait un local particulier pour abriter nos quelque trente chiens polaires, Labrador et Groenlandais.

UNE VIE DE CHIEN

La plupart des chiens passent I’hiver dehors, à la chaîne. Souvent lors des blizzards prolongés, il faut accueillir dans la baraque ceux qui souffrent le plus. La neige, en effet, finit par pénétrer dans leur fourrure. Certains sont enveloppés d’une carapace glacée ; la plupart n’ont plus de poils à l’extrémité de la queue. Mais il s’agit de nourrir la meute.

Vallette aide Pommier. A la barre à mine, il dégage une carcasse de phoque, gelée au sol ; puis, à la hache, débite d’énormes morceaux. Les chiens ont compris le sens de ses gestes ; tous dressés, tirant sur leur chaîne à s’étrangler, ils hurlent. Les petits, en liberté, viennent fourrer leur nez dans les entrailles de la bête, au risque de recevoir un coup de hache. A l’extrémité de la baraque, près du box biologico médical, Sapin a mis en place son appareil de radiographie Aujourd’hui, il mesure la poussée des ongles. A tour de rôle, entre deux travaux, nous lui prêtons notre pouce gauche, sur lequel il suit, depuis plusieurs mois, la montée d’une petite ligne qu’il a gravé. Poils et ongles poussent-ils moins vite sous les climats froids ? Ses statistiques le montreront

Marret n’est pas avec nous. Dans l’atelier, il s’affaire autour de Scylla, notre deuxième groupe électrogène, qui demande une révision générale. II a démonté les injecteurs pour les nettoyer. L’arrêt des moteurs signifie une mort lente de la Base ; trop d’appareils scientifiques en dépendent.

II est déjà midi. « A table ! » crie une voix. Nous nous retrouvons tous, autour de la table dans la salle commune. Le menu varie peu. Les conserves gardent, toujours un goût de conserve. Schwartz se désole et se lasse. Il ne peut faire qu’une côtelette ne soit une côtelette de porc. Le « Grand », tel est son surnom dû à sa taille élancée, est menacé des pires atrocités. Sous ses protestations : « Toi, tais-toi. Tu sais bien qu’on te ramènera empaillé en France dans une caisse, comme phénomène rare des Terres Polaires. »

Parfois, nous le remplaçons dans cette tâche ingrate. II est des petits plats fantaisistes qui, par leur imprévu, paraissent succulents.

14 heures. Chacun reprend son labeur. Tabuteau sort à son tour visiter le marégraphe et le sismographe. La route est longue jusqu’à ces appareils : une plaine de glace, puis de rochers descendant vers la côte. Vallette, dans l’abri-refuge, auquel nous avons ajouté un observatoire astronomique, poursuit les calculs de ses dernières visées. Sapin, l’œil rivé au microscope, étudie le fruit de sa récente pêche biologique. Dans le laboratoire photographique, Pommier développe les films du sondeur ionosphérique.

Le vent souffle toujours. Par moment, dans un silence angoissant, il s’arrête, puis repart. L’obscurité est tôt revenue. Le dîner du soir se prépare. Là-haut, sur le toit, des coups sourds retentissent : Vallette brise la glace qui obstrue le tuyau du poêle.

Bientôt, nous sommes à table, où chacun reprend sa place préférée ; les sujets de conversation varient peu. Nous avons fini par les numéroter et, parfois, dans un silence prolongé, une voix précise : « Si nous parlions de la 32… » et chacun d’enchaîner sans effort. Certaines de ces histoires ont un succès mérité. Elles sont bien mises au point maintenant et malheur à celui qui, la narrant, omettrait un détail.

La corvée de vaisselle est terminée. Le pain est au four. Vallette et Tabuteau, penchés sur le jeu d’échecs, manuel technique en main, préparent le prochain coup que nous transmettrons demain par radio à nos amis australiens de l’ile de Macquarie, avec lesquels depuis plusieurs semaines une partie est engagée.

Dans un coin ronronne la machine à coudre. Ce soir, Marret recoud des parkas. Le feu répand sa douce chaleur.

Déjà minuit !

« On ferme », crie le radio de service. L’électricité s’arrête. Chacun regagne sa couchette. II y trouvera la solitude où peuvent s’épanouir ses pensées et bientôt le repos.

L’homme de garde est penché sur un livre. Non loin, le cahier de veille est ouvert à la page du jour. Le veilleur notera les incidents de la nuit et au gré de sa fantaisie ajoutera des notes sérieuses ou badines. Nous saurons, demain, grâce à lui, de quoi cette nuit a été faite.

Plus tard, il fera plusieurs rondes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Sur lui repose la sécurité de la Base…

Ainsi, nuit du 16 au 17 juin : 1 h 15, ronde. Chasse-neige : visibilité nulle. On n’y voit rien, nada – nihili – nothing, Tiré sur la chaîne de Balto, toujours vivant. Les autres chiens visibles transformés en boule de neige…

4 heures. Dégagé le couloir.

4 h. 18. Bâillement vulgaire dans le dortoir !

Un piétinement étouffé, quelques chuchotements, une lueur qui passe, il est déjà 4 heures… Le météo va sortir faire son observation. Par la pensée, nous suivons notre camarade qui, fouetté, aveugle, transi de froid, assure la continuité de nos travaux scientifiques.

(2) Winproof : littéralement, à l’épreuve du vent, ou coupe-vent (il s’agit probablement d’une marque déposée).

IV – UNE BASE POLAIRE EST UN MONDE CIVILISÉ EN MINIATURE

« Quelle merveilleuse solitude ! » nous dit-on souvent depuis notre retour. Comme il doit être bon de pouvoir ainsi s’abstraire de préoccupations mesquines pour se retrouver, enfin, en face de soi-même ! Rêve illusoire !

Une expédition, c’est d’abord une équipe, dans laquelle chaque membre dépend étroitement de ses coéquipiers et où tous les hommes doivent s’épauler, en toutes circonstances, et, par conséquent, faire effort pour atténuer leurs traits individuels.

En outre, la Base, centre d’activité d’une expédition, est constitue par quelques bâtiments de surface, toujours insuffisants, où les hommes vivent à l’étroit. Pour que les navires polaires puissent garder, dans les glaces, une grande facilité de manœuvre, ils doivent être de faible tonnage. II faut, par conséquent, réduire au maximum les matériels transportés et sacrifier le confort.

L’exiguïté de nos locaux ne nous a pas permis d’avoir des chambres séparées. Dans l’aile sud de la baraque principale, de six mètres sur quatre mètres, sont installées neuf couchettes : quatre rangées de deux lits superposés et le mien contre la paroi opposée ; les deux radios logent dans leur local de travail. Au centre de notre habitation, une salle commune ouvre directement sur la cuisine. Dans l’aile nord, également de six mètres sur quatre, les box de travail météorologique, topographique, biologique, sans cloison, donnent sur un passage menant à l’antichambre. Dans ces conditions, l’isolement devient impossible. Nul geste ne reste ignoré.

Venus des milieux sociaux les plus variés, ayant reçu des formations très différentes, à ce contact journalier, en dépit des travaux, des soucis et des joies communs, nos différences s’accusent.

En somme, une base polaire est un monde civilisé en miniature.

Au début, avec une témérité dangereuse, nos conversations abordaient tous les sujets.

Nous avons découvert, peu à peu, que chacun de nous gardait ses susceptibilités. Tout naturellement nous en sommes venus à éliminer ces conversations délicates.

LE MONDE S’ÉLOIGNE DE NOUS…

En revanche, une libération intérieure s’effectuait. Certains sujets n’atteignaient plus nos esprits.

Les nouvelles captées par nos radios, dans leurs essais de contacts avec le monde extérieur cataclysme, rencontres internationales, imbroglios politiques, tous sujets dignes des manchettes de nos grands journaux semblent venir d’une autre planète.

Un jour, pourtant, nous écoutons plus attentivement. La guerre a éclaté en Corée. Le conflit va-t-il s’étendre ? Les hommes mariés de l’équipe, les pères de famille, suivent alors avec inquiétude le déroulement des opérations. Reverront-ils jamais les leurs si, le conflit gagnant de proche en proche, notre pays se trouve à son tour engagé ?

L’inquiétude est d’autant plus grande que ces nouvelles nous parviennent à la fin de l’hivernage. Nous sortons à peine d’une longue période d’obscurité et de confinement dans la baraque. II y a des signes certains de fatigue et une irritabilité qui se maîtrisent malaisément.

Une expédition est une grande aventure, mais cette aventure ne réussit que grâce à l’accomplissement méthodique de menues besognes.

Qui dira jamais la monotonie de cette nourriture à base de conserves, toujours les mêmes, tandis que dehors, cognant à coups redoublés, faisant gémir les jointures de la baraque, le vent souffle, hurle inlassablement ?

Au réveil, mêmes visages, mêmes travaux et mêmes corvées, mêmes voix et mêmes gestes, et ces inévitables gobelets en fer étamé dans lesquels on verse tour a tour café au lait, ovomaltine, eau ou vin… Les nerfs sont parfois tellement tendus qu’on craint le heurt qui les brisera.

Des camaraderies se nouent et se dénouent. Sans raison apparente, deux êtres se rejoignent tout à coup, à l’occasion d’un travail fait ensemble, d’un goût partagé. Mais d’autres circonstances relâchent cette entente.

Fait remarquable, les difficultés morales les plus rudes sont toujours occasionnées par les soucis du travail. Ce beau programme que nous a confié en France la commission scientifique, arriverons-nous à le remplir dans son intégrité ? Hélas ! Depuis plusieurs jours, un appareil essentiel a cessé de fonctionner et le « responsable » de protester contre tout et tous ! Un exemple : les liaisons « radio » n’ont pu être établies aujourd’hui… Nos camarades passent alors parmi nous visage fermé, inabordables. Et chacun de se lamenter du peu d’aide qu’il reçoit des autres. II tiendra pourtant et souvent seul. « Aide-toi, le gouverneur te poussera », ironise une inscription facétieuse, écrite en grand à la craie pendant cette période.

Chaque jour, cependant, nous échangeons des télégrammes avec le Centre des expéditions polaires françaises à Paris.

La plupart de ceux-ci sont évidemment des messages d’ordre technique ou scientifique. Notre grand souci est d’aider la relève qui doit prendre notre place l’année prochaine. Nous sentons que son succès dépend en grande partie des renseignements que nous pourrons lui communiquer. Chacun de nos échecs doit être une de leurs victoires.

Nous échangeons aussi des télégrammes personnels. Chacun a, en principe, le droit d’envoyer deux très courts messages par mois. II en reçoit le même nombre. Ces télégrammes très condensés portent le poids de nos affections. Mais dans cette joie du télégramme qui arrive et qui nous répète ce que disait le précédent : « Tout va bien! » de quoi sont faits ce « tout » et ce « bien » ? Notre joie se mêle alors d’inquiétude.

Dans l’isolement, nul ne peut savoir la répercussion profonde des mots et l’angoisse des silences. Ce qui n’est pas dit pèse sur nous d’un poids douloureux.

Le chef d’une expédition aux îles Argentines me confiait, en 1947, que de sa base il était facile d’atteindre Buenos-Aires par radiophonie. Les premiers mois, ses marins avaient l’autorisation de parler à un membre de leur famille ; mais il découvrit bientôt que ces brefs contacts où rien d’essentiel ne pouvait être dit et où la voix de l’être cher le rendait tout à coup présent, bouleversaient à tel point ses hommes qu’il dut par la suite supprimer ces émissions…

Le printemps revenu, des essais de radiophonie sont entrepris entre Paris et la terre Adélie, via Nouméa. Pendant des heures, tout en vaquant à nos occupations, nous entendons la voix du chef-radio Harders : « Allo Paris, allo Paris, ici la terre Adélie qui vous écoute, la terre Adélie qui vous écoute… ».

Puis un jour, une voix assourdie, déformée, venant de l’autre bout du monde : « Allo, la terre Adélie, allo la terre Adélie, ici Paris qui vous parle… »

Le 5 novembre, je note : Aujourd’hui, pour la première fois, la liaison radiophonique s’est très bien établie avec Paris. Parlé un long moment avec M. Deverdière, des P.T.T., qui me dit : « Ne quittez pas, je vous passe Victor », et quelques instants après j’entends la voix de Paul-Emile Victor, si claire, si distincte qu’on la croirait venir d’une pièce voisine : « Bonjour mon vieux, me dit-il, je suis ici assis à mon bureau, avenue de la Grande-Armée, le téléphone à la main et je t’entends parfaitement. » Nous sommes tous à l’écoute. Grace à l’amplificateur, sa voix résonne dans toute la baraque. Victor nous donne des nouvelles fraîches des camarades au Groenland et nous apprenons qu’à Paris il fait très beau.

A plusieurs reprises, je peux converser directement avec Victor. Deux d’entre nous parlent à leur famille.

En dépit de nos difficultés quotidiennes, nous avons des moments de détente. Entre autres, nous tenons à célébrer avec un éclat particulier les anniversaires et les fêtes. Le matin, au réveil, nous présentons nos vœux à l’élu du jour. Je lui remets ses télégrammes. Le soir, les plus experts préparent un menu soigné : viande de manchot, de phoque si possible. Un dessert recherché : crème, fruits en conserve. Notre ami, à la place d’honneur, préside. II a droit ce jour-là au seul verre que nous possédons. Sur son assiette, il trouve des cadeaux tenus en réserve depuis notre arrivée. Puis les lumières s’éteignent, et au chant « Bonne fête… » apparaît le gâteau où brillent les bougies traditionnelles.

Ce ne sont pas les seuls moments de détente que nous connaissons. Premier mai : fête du travail. A cette occasion, il est même question d’un défilé au mur des Fédérés ! La veille, il y eut conférence entre le représentant des Jeunesses ouvrières et celui qui semblait le plus qualifié pour représenter les Jeunesses chrétiennes. Une entente fut établie. L’occasion est trop belle de se détendre ensemble. Mais le défilé n’a pas lieu, par suite de raisons indépendantes de notre volonté : les conditions atmosphériques ne le permettant pas !

LA FÊTE ANTARCTIQUE PAR EXCELLENCE

Une date prend une importance particulière dans l’Antarctique : c’est le 21 juin. Le « midwinter day » (jour du milieu de l’hiver). La solidarité qui unit tous les explorateurs de l’Antarctique s’affirme ce jour-là. Nous envoyons des télégrammes à nos amis Australiens de Heard et Macquarie. Par Londres, nous adressons un message aux expéditions britannique, norvégienne et suédoise installées sur le continent, et nous associons nos illustres devanciers, Byrd, Mawson, à cette fête. Le monde antarctique se retrouve dans notre baraque, car eux aussi nous envoient leurs vœux. Aujourd’hui la fête est particulièrement réussie. Tout d’abord, lanterne magique. Tandis que Bourvil se fait entendre, l’écran nous détaille ses chansons. Puis l’heure théâtrale est venue. Sur les conseils de l’auteur, Tabuteau, nous créons notre personnage : robe de chambre, pièce de tissu, pantoufles, bottes, cuissards, tout sert à l’ingéniosité de chacun. Texte en main, nous nous jouons cette admirable tragédie : « Est-ce terre ? » qui, en vers classiques, relate les manœuvres sournoises d’un groupe dissident à la recherche d’un fût d’alcool disparu dans le camp.

14 juillet. Ce matin nous avons reçu de nombreux télégrammes. En particulier, un du Président de la République… Un autre de l’équipe Nord qui sillonne actuellement le Groenland en weasel. Le soir, après le banquet traditionnel, concours de la Société de Tir de Port-Martin. Un ballon est lâché, que suit un lampion ballotté par le vent. II disparaitra avant qu’aucune balle n’ait pu l’atteindre, car le vent souffle avec violence. Le feu d’artifice se perd dans le chasse-neige naissant.

II y eut d’autres joies, de belles joies pures. Le 27 avril, un télégramme de Marcel Ichac nous apprend l’arrivée d’un groupe d’alpinistes français au Népal en route vers l’Himalaya. Plus tard nous recevons dans un enthousiasme général un message nous annonçant que l’Annapurna est vaincu. Pour fêter cette belle victoire française, ce soir nous avons bu le champagne.

V – DEUX HOMMES SE PERDENT DANS LE BLIZZARD

Exceptionnellement aujourd’hui il fait un temps splendide.

Le ciel est dégagé de tout nuage et déjà une légère lueur rosée se dessine au Nord-est.

Mois de mai ! II ne nous aura donné que neuf jours de calme complet. Ce matin, notre météo me montrait la courbe anémométrique de la nuit. Pendant plusieurs heures le tracé oscille en lignes serrées, entre 80 et 110 kilomètre-heure. Puis tout à coup, sans raison apparente, la ligne s’est établie au zéro. Essayons donc de profiter au maximum de cette journée d’accalmie.

Sapin, tôt levé, est allé, à la jumelle, observer la glace de mer. « Deux phoques », dit-il.

Une équipe s’organise. Schwartz est déjà dehors, II déneige un traineau, en vérifie les patins, puis y place une hache et les cordes nécessaires. Une carabine américaine est fixée au montant du traîneau. Pommier le rejoint. De son épaule pendent les harnais qu’il enfile à cinq chiens avant de les atteler.

LE TRAÎNEAU DISPARAÎT

Le fouet claque. Le traîneau s’ébranle et disparaît bientôt derrière les rochers qui bordent la côte.

Sapin les rejoindra plus tard, lorsque le phoque tué il pourra aller prélever les organes sur lesquels il poursuit des études.

Pour l’instant, aidé de Gros, il charge un petit traîneau à main d’un appareillage hétéroclite : barres à mines, pelles et pioches ; ils emportent aussi un treuil confectionné sur place, une nasse et des filets à plancton. Ils vont, à quelque distance de la rive, faire une pêche biologique, Mais auparavant il leur faudra percer un trou dans la glace de mer qui a maintenant 1 m 25 d’épaisseur, car une période exceptionnelle de calme, du 18 mars au 2 avril, a permis à la glace de se former et de se consolider. Les vents les plus violents n’ont pu la briser.

Cette immense étendue glacée, dont nous ne pouvons connaître la limite au Nord, augmente considérablement notre champ d’action. C’est une libération : le plateau semble moins peser sur nous. Les îles voisines deviennent accessibles sans peine et tout trajet le long de la côte peut maintenant s’effectuer plus rapidement et avec moins de risques qu’en empruntant les chemins incertains du plateau aux dangereuses crevasses.

Tout à coup, l’air résonne d’une déflagration sourde. Sapin vient, à l’aide d’explosifs, de faire sauter la glace. Dans le trou d’un mètre cinquante de diamètre flottent des glaçons, le « brash ». Une épuisette à long manche, tenue à bout de bras, permet à Gros de recueillir ces débris qui risqueraient de déchirer les filets. Bientôt tous deux traînent le treuil jusqu’à cette ouverture. Le câble se déroule : cent mètres de fond ! Les filets sont descendus. II fait plein jour maintenant. Le soleil illumine la glace et aveugle.

Là-bas, Pommier a tué un phoque. Ces bêtes inoffensives n’opposent aucune résistance et n’ont même pas le reflexe de fuir, comme elles le feraient dans le Nord : elles ne connaissent pas l’homme ici. Allongées sur la glace, sans méfiance, elles somnolent.

Pendant de longues semaines, aucun phoque n’est apparu à la surface. Un jour, au cours d’un raid de reconnaissance, Pommier a repéré un trou de sortie que l’un d’eux entretient régulièrement en grignotant la glace, sur laquelle ses dents finissent par s’user. Les traces indiquaient qu’un phoque avait émergé dernièrement. Chaque famille entretient ainsi plusieurs trous « de sortie » et d’autres ouvertures, dont la partie supérieure reste couverte d’une couche légère de glace par lesquels ils viennent respirer à intervalles réguliers.

Une seule balle dans la tête a suffi à tuer un magnifique phoque de Weddell, pesant environ 400 kilos. Les chiens de l’attelage, tête dressée, suivent l’opération avec intérêt. Ils gémissent doucement, car la lame d’un couteau vient d’ouvrir ce monstre dans toute sa longueur. Les entrailles sont laissées sur place; la bête, coupée en quartiers que le traîneau ramènera à la Base.

Cependant, Sapin poursuit sa pêche.

Les échantillons remontés de l’eau sont placés dans des bocaux entourés de bouillottes en caoutchouc, remplies d’eau chaude pour que le liquide salin contenant les spécimens ne gèle pas. Maintenant Sapin descend la nasse appâtée de viande de phoque, qui nous donnera du poisson.

Non loin de la Base, de l’autre côté de la plaine de glace, sur le rocher côtier, Vallette et son fidèle adjoint Tabuteau dressent leurs appareils destinés à une base qui sera le point de départ de nos visées topographiques.

De son côté, Marret, camera sur l’épaule et boîte de batteries à la main, va rejoindre pécheurs et chasseurs, dont il filmera les exploits.

Les radios ne sont pas inactifs. Entre deux vacations, Harders se hisse au haut du mât de 22 mètres pour vérifier l’attache de l’antenne, usée par le frottement qu’occasionne le vent.

Boujon n’a pas quitté la Base. Aujourd’hui encore la météo l’accapare. II s’est hissé au haut de la tour métallique de neuf mètres. II vérifie les connexions des fils électriques des appareils enregistreurs. Car l’opération « Cacahuète » a fini par réussir. Depuis des semaines, nous attendions le moment propice pour dresser cette énorme tour. Ce n’est que le 13 avril à la nuit, le vent ayant soudainement cessé, que nous pûmes la monter. Un projecteur éclaire la scène. Fiévreusement nous fixons les palans, les points d’attache, les cordes de rappel. La tour est debout. Mais alors le vent reprend. Hâtivement, nous tendons les haubans et dans l’ombre des masses rocheuses nous décollons des blocs que nous entassons au pied de cette tour pour la fixer au sol.

Sur le toit plan de l’abri médico-biologique, nos traîneaux sont rangés côte à côte. Plusieurs d’entre eux ont souffert pendant le voyage à bord du Charcot. Paget tire de longues lanières de cuir humides avec lesquelles il resserre les assemblages. Cette méthode d’attache, d’une solidité à toute épreuve, laisse pourtant au traîneau toute souplesse.

Nous avons déjeuné en hâte un repas rapidement préparé. Déjà les ombres s’allongent, l’air devient plus frais, la lumière mauve. Les derniers reflets du soleil font étinceler les icebergs du large comme des torches.

ÉTOUFFÉS PAR LA NEIGE

J’étais parti rejoindre Schwartz auprès d’un deuxième phoque qu’il venait de tuer à cinq cents mètres de la Base. Alors que, penchés sur le phoque, nous étions en train de le hisser péniblement sur le traîneau, le vent se leva soudain, entraînant un chasse-neige épais. En quelques minutes, nous sommes enveloppés, cinglés, étouffés par ce déluge de neige qui supprime toute visibilité. Pas un instant à perdre. II faut rejoindre la Base sur-le-champ. Un tel chasse-neige peut aussi bien durer quelques instants que plusieurs jours.

En prévision de tels événements nous prenions toujours certaines dispositions élémentaires; nous placions le traîneau l’avant dirigé exactement vers le camp. Nous repérions les accidents du terrain.

Schwartz attelé à l’avant du traîneau et moi-même le poussant nous nous mettons en marche, luttant de toute notre vigueur contre le vent qui nous coupe la respiration. Impossible de garder les yeux ouverts. Nous marchons tête baissée. J’ai l’impression de pousser un traîneau fantôme ; Schwartz n’est plus visible. Le temps passe, sans qu’il nous soit possible d’estimer la distance parcourue. Sur la glace de mer apparaissent bien quelques marques, mais quelles sont-elles ? Nous avons perdu nos points de repère. Nous marchons. Nos forces s’épuisent vite dans cette lutte inégale avec les éléments. Nous perdons le souffle, mais il n’est pas question de s’arrêter. Déjà le froid nous pénètre. L’un et l’autre nous avons les doigts de gants humides du sang et de la graisse du phoque. Tout à coup un monticule de glace apparaît, fugitif, puis est englouti de nouveau dans le brouillard de neige. Quelle est sa position par rapport à la Base ? Impossible de le deviner. Nous continuons. Dans une telle tourmente, la notion de distance, de direction s’annihile. Qu’est-ce que le temps ? et qu’est-ce que l’espace ? L’esprit n’est plus qu’un grand voile blanc où pourtant, avec une force irrésistible, des certitudes s’imposent. C’est l’expérience commune à tous ceux qui se sont trouvés perdus dans le blizzard. Mais malheur à celui qui se laisse porter par ces convictions, en réalité sans fondement. II faut, dans le tourbillon qui déferle et le vent fou, prendre le soin de chercher un point de repère et à l’aide de ce signe tangible : reconstruire méthodiquement son itinéraire.

Nous sommes arrivés dans une zone de moindre turbulence. Le vent s’apaise. La neige ne déferle plus à l’horizontale; elle tourne en larges volutes. A notre gauche, abritée à la falaise de glace s’élève une pente de neige; nous décidons de nous arrêter là. A tour de rôle, nous creusons cette neige pour pratiquer un abri. Sur l’ouverture, nous traînons la peau cendrée du phoque, toute durcie par le gel. Tout au moins aurons-nous un abri pour la nuit.

Nous savons que nos amis, inquiets, doivent déjà être à notre recherche. Le temps passe, je ne veux point défaire mes gants pour regarder ma montre. Peu à peu, alors que la nuit est déjà là, le chasse-neige diminue d’intensité et j’aperçois, encore faible à l’Est, le faisceau lumineux du phare de la Base. En route donc vers ceux qui nous attendent. Déjà des voix se font entendre. Pommier et Vallette, longeant la côte, sont à notre recherche. Leurs silhouettes approchent. Avec eux, nous nous hâtons vers le chaud abri de la baraque. Là-bas, le projecteur envoie son rayon vertical. Douceur au cœur de sentir l’inquiétude active de l’équipe, ayant tout mis en œuvre pour nous porter secours.

C’est bientôt la Base. Les lieux familiers. C’est la bonne soupe chaude qui réconforte, l’amitié qui entoure.

Les doigts de mon compagnon et les miens porteront pendant de longs jours la marque douloureuse, mais sans gravité de cette expérience.

Nous sommes tous là autour de la table commune. La vie reprend son rythme. Dans un instant la lumière va s’éteindre. L’homme de garde se prépare à sa première ronde de la nuit.

VI – PREMIERS RAID SUR LA GLACE DE MER

Les jours s’écoulent, lents, monotones; l’hiver ne semble pas devoir prendre fin. La même lutte quotidienne reprend : il faut déneiger, réparer, entretenir les appareils scientifiques. Juin, juillet, août, les tempêtes se succèdent. La moyenne des vents pour ces trois mois est de soixante-dix kilomètre-heure. La nuit est presque complète et le chasse-neige s’acharne.

Nous vivons dans l’attente du printemps.

Nous préparons les raids futurs. Le soir, nous traduisons des passages des récits de nos devanciers : Mawson, Wilson, Bowers, Cherry-Garrard, Scott, et nous essayons de dégager de leurs exploits des enseignements profitables.

Sur la table commune s’étalent souvent les montages des photos aériennes prises en 1947 le long de la côte de la Terre Adélie, par les aviateurs de l’expédition « High Jump », commandée par l’amiral Byrd.

La côte s’y dessine, bordée de falaises et les glaciers nous en deviennent familiers. Nous traçons des itinéraires d’exploration vers l’Est et vers l’Ouest.

LE TRAÎNEAU S’ÉLOIGNE

Déjà en juin, deux de nos camarades ont fait un raid. Le 4, à treize heures, nous les aidons à descendre sur la glace de mer leur traîneau « Pourchier » monté sur skis à frêne. Vallette et Pommier, sac de montagne au dos, skis aux pieds, s’y attellent. D’une marche lente, ils s’éloignent vers l’Est. Ils doivent essayer d’atteindre la frontière de notre territoire, situé au 142e degré de longitude Est. Ils partent pour huit jours.

Dimanche 11 : Je suis inquiet au sujet de nos camarades. Le vent était d’une extrême violence ces jours derniers. Pourront-ils revenir aujourd’hui ? Dans l’après-midi, je rejoins Tabuteau, Sapin et Paget, qui sont allés installer le marégraphe directement sur la glace de mer, à l’Est de la Base. Nous calfatons la partie inférieure de l’abri en y répandant de l’eau de mer, qui gèle immédiatement. La nuit tombe. Tout à coup, deux ombres passent à courte distance. Nous nous précipitons. Ce sont Pommier et Vallette qui reviennent.

Bien leur a pris de rentrer ce jour-là par une marche forcée. Le lendemain, un blizzard se lève qui durera treize jours !

Leur raid fut souvent périlleux. Le 5 au soir, Vallette écrit : « On entend toute la nuit le vent qui hurle au-dessus de la falaise en se rabattant vers la mer et passant au-dessus de nous. Nous décidons de faire un dépôt demain dans un groupe d’îles très proche. Le lendemain, nous quittons la neige de la congère où était établi notre camp pour gagner la glace ; le vent est violent. Une rafale renverse le traîneau et entraîne le sac préparé pour le dépôt. Nous tombons plusieurs fois avant de regagner le traîneau. Nos peaux de phoque s’échappent. II nous faut une grande heure pour replacer ces peaux sous les cordes du traîneau, rebréler celui-ci et nous trouver prêts à repartir. Heureusement, nous n’avons rien perdu de notre matériel. Nous décidons alors de revenir au camp. »

Le jeudi 8, ils peuvent enfin atteindre leur objectif… Après un raid de 1.500 mètres, vers ce qui parait être Pointe Alden, ils retournent au camp. A 21 h. 50, le vent se lève. La tente ne bouge pas. Elle semble située dans une zone de grande dépression. A 2 heures, le vent change brusquement en rafales, qui font battre la tente dans tous les sens.

Grâce à ce raid, notre matériel a été éprouvé. Nous savons maintenant que nos tentes polaires sont parfaitement adaptées au climat. Les rations de raid, 4.150 calories par jour et par homme, d’un poids de 950 grammes, sont largement suffisantes. L’équipement lui aussi (kamiks, anorak, lainages) a fait ses preuves.

Secrètement, nous envions nos camarades. Plus que jamais nous avons hâte à notre tour de quitter la Base pour explorer le terrain.

Pendant les semaines qui nous séparent du printemps, les préparatifs se poursuivent. La table se couvre de boîtes de flocons d’avoine, de tablettes de chocolat, de pains, de pemmican, de sachets de boissons vitaminées, de sucre, de lait condensé.

A moments perdus, Pommier pousse l’aiguille dans la mèche à lampe avec laquelle il confectionne des harnais de chiens. Après plusieurs essais, il a adopté un modèle groenlandais qui donne pleine satisfaction.

Parfois, la toile orange d’une tente est étalée dans la baraque. Chaque couture est revue, les montants vérifiés, les tendeurs renforcés.

Sur nos lits, un tas énorme de vêtements vient d’être déposé : ce sont les équipements de raid : anoraks oranges et noirs, passe-montagnes de laine, sous-vêtements, pantalons Bonneval, chandails neufs, cache-nez de soie, gants et bas, kamiks eskimo (bottes de fourrure), lunettes solaires.

Quand une belle journée nous le permet, nous essayons les skis sur les pentes glacées. Paget revoit et répare les traîneaux.

Samedi 22 juillet : le soleil brille. Pommier et Schwartz ont tous les deux attelé. Ils dressent la meute. Pommier semble avoir son attelage en main. II est vrai qu’il a de vieux routiers du Groenland, dont le leader Boss est une bête remarquable.

Pour Schwartz, les choses ne vont pas aussi bien. II a entrepris de former un attelage avec une des familles les plus indépendantes de la meute. Par deux fois déjà, ils sont revenus ventre à terre à la base. Paget vient à l’aide de Schwartz et à deux ils parviennent enfin à mettre un peu d’ordre parmi eux. Les voila là-bas sur la glace de mer près de l’île des Rescapés…

Chaque attelage comprend de cinq à huit chiens.

Chaque bête a son caractère. II en est de déconcertantes, tel « Aspirine », chien du Labrador que nous avons surnommé le « doux poètes ». En général, ils aiment leur travail.

Mais que les jours sont brefs et rares les périodes d’accalmie. Le 1er juillet : « Aujourd’hui nous sommes noyés dans le blizzard Tabuteau est parti à 13 heures au marégraphe sans donner de précision sur I’ heure de son retour. A 15 heures, je m’inquiète : il n’est pas encore rentré. Sapin part à sa recherche et le trouve, par hasard, enfermé dans l’abri dont la porte s’est bloquée toute seule ».

Samedi 8 : II fait toujours doux, -8°. Je fais le tour du camp et constate un enneigement important de la Bane.

Lundi 24 : « II vente dur. Une neige fine comme du talc pénètre partout. Aujourd’hui, comme tous les lundis, Boujon doit changer les diagrammes des appareils placés dans l’abri météorologique. Ce soir, il me confiait qu’il avait dû monter dix fois de suite dans la journée à son abri. Par deux fois, les diagrammes lui ont été arrachés des mains, trois fois il a dû déneiger les instruments. II a fait particulièrement froid, -30°. La baraque n’offre plus le confort des jours passés. Au niveau du visage, il fait + 6° à + 8°, mais au fond de la chambre, au niveau du sol, -5° seulement. »

Pourtant, peu à peu, les jours grandissent.

A la fin de septembre, une nouvelle équipe part en raid. Il s’agit pour Sapin-Jaloustre, Vallette et Pommier de pousser une reconnaissance au Nord, sur la glace de mer pour rechercher toute vie animale sur le pack.

Le 22 septembre, nos camarades se mettent en route. Vallette, en skis, ouvre la marche. II est suivi à quelque distance de Sapin-Jaloustre, lui aussi en skis, et de Pommier qui dirige attelage du traîneau.

Ils ne sont absents que quatre jours.

Le 22 septembre, ils installent le camp à l’abri d’une île, à laquelle ils donnent le nom d’« Île verte », à 12 kilomètres environ de Port-Martin. A l’Est, à un kilomètre environ, se découpe l’extrémité d’un glacier que nous apercevons de la Base dans toute sa longueur.

Leur raid est fructueux. Le premier jour dans la soirée, ils capturent un manchot Empereur isolé sur le pack.

« Nous rencontrons de nombreux groupes de phoques de Weddell : six, neuf, douze, puis quarante-sept phoques dans une zone de neige fraiche au droit de la falaise, paraissant très bien abrité. Fait remarquable : un phoque Crabier hiverne avec les Weddell ».

Les jours suivants, ils découvrent d’autres manchots Empereurs. Le 26, après avoir posé un signal sur l’Île verte, prélevé des échantillons géologiques et fait un dépôt de vivres en vue des raids futurs, ils rentrent à Port-Martin, à la nuit tombante.

Nous avons maintenant la certitude que le long de la côte, quelque part, doit se trouver une roockerie de ces manchots nommés Empereurs à cause de la dignité de leur port et de leur taille imposante. A la couleur noire et blanche de leur habit s’ajoutent deux taches orange qui descendent de chaque coté du cou pour venir mourir vers les ailerons. Seules, quatre roockeries de ces manchots ont été repérées jusqu’à ce jour. Aucune étude complète n’a été faite sur eux. Contrairement à tous les oiseaux antarctiques qui fuient vers le Nord, ils ont la particularité de venir s »installer sur le continent en plein hiver pour procréer et, à même la glace, couver leurs œufs qu’ils maintiennent au chaud contre leur poitrail jusqu’à éclosion.

Nous songeons déjà à un raid qui permettra de découvrir le lieu d’hivernage de ces oiseaux.

Le 1er octobre, dans l’après-midi, trois traîneaux s’ébranlent. Pommier conduit le premier en compagnie de Harders. Tabuteau suit à quelque distance avec un attelage nouveau, quelque peu indocile. Vallette maintient le traîneau sur lequel sont placés les instruments scientifiques. Derrière vient Schwartz accompagné de Sapin-Jaloustre et de moi-même.

Au soir, nous avons dressé cinq tentes à l’abri d’un groupe de rochers, à quelque distance d’une moraine, à laquelle Mawson a donné le nom de mont Lacroix, en souvenir du célèbre minéralogiste français.

PRÊTS POUR LE PRINTEMPS

Une tente à toit ouvrant permet à Vallette et Tabuteau de faire des visées astronomiques à l’aide d’un astrolabe. Dans la tente voisine, Harders, à son poste radio, prend le « top » horaire communiqué par Washington. Dans la nuit, la voix de l’astronome crie : « Cadence… ». « Deux, trois, quatre, cinq… », compte méthodiquement Tabuteau de la tente voisine.

Mais le 20 octobre au soir, le vent se lève et nous sommes balayés par une tempête. La visibilité est presque nulle. Inutile de bouger de la tente ; nous restons blottis dans notre sac de couchage.

Le chasse-neige dure trente-six heures.

Le 6 octobre, nous sommes de retour à la Base. Cette dernière expérience nous confirme l’excellente qualité de notre matériel.

Les équipes de printemps vont pouvoir se mettre en route.

VII – SUR LES LIEUX DÉCRITS PAR DUMONT d’URVILLE

Dans la nuit du 11 octobre, un violent chasse-neige s’est levé qui se prolonge la journée suivante. Pourrons-nous bientôt entreprendre les raids de printemps ?

Le 13 au matin, le temps s’améliore. Pourtant, à l’Ouest, le ciel reste couvert. Nous consultons notre « oracle » le météo Boujon qui calcule la vitesse de déplacement de la dépression dont nous venons de subir les effets. Pour plus de sureté il effectue un lâcher de ballon-pilote : « Vous pouvez y aller, dit-il, il y aura deux jours calmes. Après… je ne peux rien dire ! »

LE 21 JANVIER 1840

Deux groupes se mettent donc en route dans la même direction. Longeant la côte, vers l’Ouest, ils ont pour but « Pointe Géologie » que nous estimons à une distance d’environ 80 km où Dumont d’Urville, le 21 Janvier 1840, prit possession de la Terre Adélie au nom de la France.

Du Bouzet, second de la « Zélée », a relaté dans son journal :

« …Enfin, au moment où nous commencions à désespérer et après avoir dépassé un amas de grandes îles flottantes qui nous masquait tout à fait le rivage, nous aperçûmes plusieurs petits îlots dont les flancs, dépouillés de neige, nous montrèrent cette teinte de terre noirâtre si ardemment désirée… »

Les deux frégates mettent chacune une embarcation à la mer. Après 2 h. 1/2 de nage, Duroch, de l’Astrolabe et Du Bouzet de la Zélée, atteignent un îlot rocheux. « J’envoyai aussitôt un de nos matelots déployer un drapeau tricolore ajoute le narrateur. Suivant l’ancienne coutume… nous en prîmes possession au nom de la France, ainsi que de la côte voisine que la glace nous empêchait d’aborder. »

Ont-ils laissé la moindre trace de leur passage ?

L’imprécision des cartes ne nous donne aucune certitude. La description des lieux faite dans le récit de Dumont d’Urville pourra seule nous guider dans notre recherche.

La première équipe comprenant Schwartz, Sapin-Jaloustre et moi-même part étudier la vie animale le long de la côte.

Nous espérons découvrir la rookerie d’Empereurs d’ou viennent les isolés rencontrés près de notre Base.

A 12 h, nous sommes en route. Schwartz conduit le traîneau. Sapin-Jaloustre et moi-même le précédons. Chaque heure, une pause de dix minutes nous rassemble auprès du traîneau. La surface est bonne.

Nous marchons droit sur la pointe du glacier « Penola », à 15 km sur notre gauche. Nous l’atteignons bientôt.

Le ciel s’est dégagé. La haute falaise de glace se creuse de profondes failles bleues et indigo. Sur la glace, ici et là, des phoques immobiles sommeillent. A côté d’eux, une tache moins grande, Plusieurs petits sont nés ! Blottis prés de leur mère, ils nous regardent de leurs yeux démesurés. Mais attention les mères sont devenues féroces !

Sapin, en train de cinématographier, ne s’aperçoit pas qu’une d’entre elles se dirige lourdement vers lui, faisant claquer sa mâchoire. Un bond en arrière le met hors de portée.

Nous doublons le front du glacier. Au loin, par-delà une baie profonde une longue masse rocheuse, surmontée d’une moraine, se détache sur la blancheur de la falaise : Cap Jules, où nous arrivons rapidement.

Nous dressons le camp. Schwartz va tuer et dépecer un phoque pour nourrir les chiens.

Sur une plate-forme bien protégée du vent par une arête rocheuse, à deux, nous dressons la tente.

A l’intérieur, je dispose les sacs personnels, les sacs de couchage et la boîte de cuisine que me passe le docteur. Le réchaud est bientôt allumé. Aujourd’hui, je suis de cuisine. Dehors Schwartz attache séparément chaque chien, puis sépare les harnais emmêlés pendant la marche. Sapin va chercher la glace. Une bonne odeur s’échappe de la gamelle. Mes deux camarades m’ont rejoint Chacun a pris sa place. Pas de faux mouvement : nous disposons d’un espace réduit, 1 m 80 sur 1 m 80 ! Nous savourons le pemmican aux flocons d’avoine, puis une boisson chaude. Un dernier coup d’œil à I’ extérieur et nous nous enfilons dans nos sacs de couchage.

II fait moins 20° C.

Au soleil couchant, la lumière devient très douce. La glace prend une teinte lavande, les falaises ont des reflets violets et roses. La pureté de l’air donne une visibilité sans limite. Tout à coup, traversant la baie, nous voyons passer des ombres. Ce sont nos camarades partis quelques heures après nous. D’abord un skieur dont nous reconnaissons le style : Vallette ouvre la marche.